입력 2025.02.13 10:05

- 교신저자인 장조원 교수 지도하에 Q1 저널인‘Scientific Reports’에 논문 온라인 게재

- 향후 생체모방 비행과 인공지능(AI) 기술을 결합한 날갯짓 비행체 개발에 기여할 전망

곤충의 공력성능에 미치는 영향, ‘날갯짓’효과가 ‘날개 형상’보다 12.7배 크다는 연구결과 발표

한국항공대학교 항공운항관리학과 박사과정인 권현기 학생(지도교수‧교신저자 : 항공운항학과 장조원 교수)의 연구 논문이 네이처 포트폴리오가 발행하는 국제 유명 학술지(Q1 저널) ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 한국 시각으로 13일 19시에 온라인 게재되었다.

권현기 학생은 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구사업의 지원(2022~2025, 장조원 교수 연구팀: 2012~2025년 4회 수행)을 받아 ‘Effects of shapes and kinematics of hovering flapping wings on aerodynamic forces and vortex structures’라는 제목의 연구 논문을 발표했다.

이 연구는 곤충의 비행성능을 좌우하는 두 요소인 ‘날개 형상’과 ‘날갯짓’이 비행성능에 미치는 영향을 밝혀 향후 날갯짓 비행체 개발에서 어떤 요소가 더 중요할지 밝히는 데 목적이 있었다.

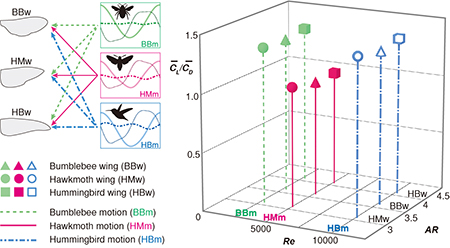

연구를 위해 곤충의 3차원 날갯짓(왕복 운동, 회전 운동, 상하 운동)을 구현할 수 있는 로봇을 활용하고, 비행영역이 다른 세 가지 곤충인 호박벌, 박각시나방, 벌새의 날개 형상과 날갯짓을 교차 적용(9 Case)하여 비교 실험을 수행했다. 각 날개 형상에 다른 곤충의 날갯짓을 적용해 날개 형상과 날갯짓의 효과를 조사한 것이다.

연구팀은 실험을 통해 곤충의 공력성능(양항비․비행 시에 발생하는 양력을 항력으로 나눈 값)에는 ‘날개 형상’간 차이(2.7%) 보다 ‘날갯짓’의 속도나 날개 회전 시기(날갯짓 각도를 바꿀 때 날개를 회전하는 시기)에 의한 차이(34.3%)가 12.7배 더 크다는 결과를 도출하고, 향후 최적의 날갯짓 비행체를 개발하는 데에는 날개 모양보다 날갯짓에 대한 연구가 중요할 것이라고 제언했다.

장조원 교수는 “앞으로 생체모방 비행과 인공지능(AI) 기술의 결합을 통해 인간이 곤충이나 새처럼 자유롭게 비행할 수 있는 날갯짓 비행체를 개발하는 데 이번 연구가 토대가 되었으면 한다”고 밝히고 “연구 결과를 바탕으로 최적의 날갯짓을 구현한다면 화물 탑재가 가능한 날갯짓 비행체도 개발할 수 있을 것”이라고 전망했다.

※ 상단 a : 호박벌, 박각시 나방, 벌새의 날개 형상에 벌새 날갯짓(HBm)을 적용한 결과(좌측: 양력계수(CL), 우측: 항력계수(CD)) 그래프 / 하단 b : 벌새의 날개 형상(HBw)에 호박벌, 박각시 나방, 벌새 날갯짓을 적용한 결과(좌측: 양력계수(CL), 우측: 항력계수(CD)) 그래프

※ 상단의 양력계수와 항력계수 그래프는 거의 유사하지만, 하단의 양력계수와 항력계수 그래프는 호박벌, 박각시나방, 벌새 날갯짓에 따라 차이가 크다는 것을 알 수 있다.